La France a signé les accords de Paris, fixant des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre en coordination avec ses partenaires européens. À l’approche des élections législatives de 2024, aucune des trois principales alliances – le Nouveau Front Populaire (NFP), le Rassemblement National (RN) et Renaissance – ne remet officiellement en cause le respect des objectifs climatiques. Cependant, leurs programmes révèlent de fortes divergences quant à la mise en œuvre des mesures nécessaires. Au cours de cette campagne, deux grands types de mesures sont particulièrement discutées : le prix et fiscalité de l’énergie et la place relative du nucléaire et des énergies renouvelables.

1 Prix et fiscalité de l’Énergie

Depuis la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie sont fortement volatiles, créant un contexte de crise pour les ménages et les entreprises. Les programmes des principaux partis proposent diverses solutions pour stabiliser les prix afin de protéger les agents économiques.

Le RN propose une mesure de réduction de la TVA sur les produits énergétiques à 5,5% (carburants, électricité, le gaz et le fioul domestique). L’évaluation la plus récente est de 17 Mds d’euros par Bercy (10 Mds d’euros pour l’essence, 4,5 Mds pour l’électricité et 2,3 Mds pour le gaz). Ce coût très élevé est le résultat d’une absence de ciblage : les ménages les plus riches consomment plus d’énergie que les ménages les plus pauvres, mais cela représente une dépense plus faible en proportion de leur revenu 1. Au-delà des effets d’incitation, évoqués plus loin, une telle baisse de la TVA peut être assimilée à un transfert aux ménages les plus riches, plus consommateurs d’énergie, qui seraient ainsi mis moins à contribution dans la lutte contre le changement climatique.

1 Voir Rendre acceptable la nécessaire taxation du carbone par Mireille Chiroleu-Assouline et La fiscalité sur l’énergie peut-elle devenir acceptable ?, par Jonas Anne-Braun, Tristan Guesdon, dans Revue de l’OFCE 2022/1 (N° 176), pages 15 à 53 et 55 à 85.

Le NFP met en avant trois mesures pour réguler les prix de l’énergie : (1) la réintroduction de tarifs réglementés pour le gaz ; (2) un mécanisme de blocage temporaire des prix de l’énergie pour prévenir toute augmentation brutale ; (3) des subventions ciblées pour les ménages à faibles revenus, financées par une taxation accrue des bénéfices des grandes entreprises énergétiques. Renaissance ne semble pas prôner de nouvelles mesures d’intervention directe alors que le bouclier tarifaire sur l’électricité sera progressivement levé jusqu’en début 2025, à l’image du gaz depuis 2023.

Ces mesures d’intervention directe visent principalement à protéger le pouvoir d’achat des ménages à court terme. Leur principal inconvénient est qu’elles s’inscrivent à contre-courant des politiques de renchérissement du prix du carbone, sujet devenu politiquement sensible depuis le mouvement des Gilets Jaunes. Pourtant, un large consensus chez les économistes met en avant le prix du carbone comme un instrument clé dans la lutte contre le changement climatique pour plusieurs raisons. Premièrement, la fiscalité carbone permet d’intégrer les coûts du changement climatique dans le prix des énergies fossiles, en prenant en compte les externalités négatives telles que la pollution de l’air et les dommages créés par les émissions de gaz à effet de serre. Ce principe, aussi connu sous le nom de pollueur-payeur, vise à faire assumer aux producteurs et aux consommateurs le coût réel de leurs activités polluantes. Deuxièmement, une hausse du prix du carbone incite les acteurs économiques à changer leurs comportements (sobriété), et encourage des investissements plus respectueux de l’environnement (efficacité énergétique, énergie renouvelable). Enfin, les recettes générées par la fiscalité carbone peuvent être redistribuées pour faciliter l’acceptation de ces politiques auprès du public, subventionner les alternatives énergétiques ou aider les ménages les plus vulnérables (par exemple à travers des crédits d’impôt, des chèques énergie, ou des indemnités kilométriques).

Face à l’impossibilité de promouvoir la fiscalité carbone, les mesures mises en avant dans la campagne se concentrent sur la préservation du pouvoir d’achat au détriment des objectifs environnementaux. Ainsi la baisse de la TVA s’apparente à la pérennisation de dispositifs mis en place dans le passé pour contrer des hausses soudaines des prix, mais censés être temporaires, tels que la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) « flottante » et le bouclier tarifaire. Une baisse permanente de la fiscalité sur les énergies fossiles présente plusieurs inconvénients majeurs. Tout d’abord, elle entraîne un coût élevé pour les finances publiques. De plus, elle est en contradiction directe avec les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, car elles ne favorisent pas les investissements nécessaires à la baisse de la consommation d’énergies fossiles. Enfin, en ne ciblant pas spécifiquement les bénéficiaires, ce type de mesures revient à subventionner les ménages aisés, sans pour autant préserver de manière efficace le pouvoir d’achat des plus vulnérables (qui est pourtant l’objectif premier mis en avant). Un ménage ayant les moyens de s’acheter un véhicule cher et polluant aura aussi les moyens de faire face à une hausse des prix de l’essence ou d’acheter une alternative moins polluante. A contrario, la remise à la pompe, qui s’élevait à 0,18 €/litre en 2022, ne permettait pas de protéger un travailleur modeste ayant quotidiennement besoin de son véhicule pour rejoindre son lieu de travail. Une mesure ciblée (e.g. indemnité kilométrique en fonction du revenu) aurait été préférable à la fois pour la préservation du pouvoir d’achat et pour les objectifs environnementaux.

Les expériences passées montrent que les tentatives de contrôle des prix énergétiques via des boucliers tarifaires, des systèmes de taxe flottante ou de baisse permanente de la fiscalité énergétique sont coûteux et difficilement prévisibles car il s’agit de mesures uniformes non ciblées sur certaines catégories des ménages, et sans limite sur la consommation énergétique. L’acuité d’une crise énergétique soudaine peut justifier de telles mesures d’urgence mais elles n’ont pas vocation à être pérennes. Les récents exemples de boucliers tarifaires ont été mis en place en urgence du fait d’un besoin de réaction rapide face à une escalade rapide des prix. En France, le dispositif a été calqué sur celui de la régulation des prix énergétiques applicable aux territoires d’outre-mer, contraints géographiquement dans leur accès aux réseaux énergétiques continentaux. Ces boucliers tarifaires avaient pu être mis en place car les prix de l’électricité et du gaz disposaient alors de tarifs réglementés de vente (TRV). Aujourd’hui seul le fournisseur historique (EDF) de l’électricité est tenu de maintenir une offre au TRV. Pour le gaz, dont l’offre de marché est uniquement concurrentielle depuis juin 2023, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) fournit un tarif de référence, identifiable à l’ancien TRV mais non contraignant.

La CRE (et non pas l’Etat) avait la main sur ces tarifs qui sont calculés en fonction des prix de marchés, pour assurer un prix de vente rémunérant les différents acteurs (fournisseurs, acheminement) tout en limitant les hausses pour les consommateurs. Avant la mise en place des boucliers tarifaires, le dispositif des TRV était autofinancé, les ajustements dus aux fluctuations des marchés se faisant d’une période à l’autre de façon à couvrir les coûts de production.

Le bouclier tarifaire est rendu possible par deux canaux : les réductions de taxes et les compensations versées aux fournisseurs. Le coût du dispositif s’apparente donc à (1) une suppression de recettes pour l’Etat et (2) une dépense allant de l’État aux fournisseurs. La CRE calcule un prix théorique, et l’État paie la différence aux fournisseurs entre ce prix et le plafond désiré. Ces mesures coûteuses pour les finances publiques sont difficiles à anticiper. Ainsi les coûts estimés du dispositif (gaz et électricité) pour le cumul des années 2022 et 2023 ont été révisés de 72 à 47 Mds d’euros entre le Projet de Loi de Finances (PLF) 2023 et le Programme de Stabilité (PSTAB) 2024. Cette révision est principalement due aux fluctuations de prix de marché du gaz, le pic des prix de gros étant descendus à leur niveau d’avant crise assez rapidement. Cette volatilité est particulièrement dangereuse, car en cas de hausse soudaine des prix de gros, la révision des coûts pourrait fragiliser davantage les finances publiques. La sortie progressive du bouclier tarifaire pour l’électricité pour 2025 implique le retour depuis février 2024 de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICFE) quasiment supprimée pour les ménages, mais le niveau des prix de marchés actuellement en baisse fait que les TRV de l’électricité devraient être relativement stables, et ce sans intervention supplémentaire de l’Etat.

Au regard de la relative stabilisation des prix du gaz, il conviendrait de réfléchir davantage à la politique énergétique optimale pour concilier les problématiques de maîtrise de l’inflation énergétique, de préservation des finances publiques, et environnementale.

Des dispositifs avec ciblage pourraient répondre aux objectifs de préservation du pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles et d’efficacité budgétaire. Des mesures mettant en avant davantage de sobriété énergétique (le dispositif de bouclier tarifaire allemand, par exemple, limitait la consommation de gaz bénéficiaire du tarif plafonné à 80% de la consommation du ménage de l’année passée) pourraient également assurer une maîtrise des coûts tout en permettant de poursuivre les objectifs de la transition écologique.

2 La place du nucléaire et des énergies renouvelables

Le deuxième point de fort désaccord entre les programmes concerne le rôle du nucléaire par rapport aux énergies renouvelables dans la transition énergétique.

Le NFP plaide pour une loi de programmation énergie-climat axée sur la réduction progressive de la dépendance au nucléaire, au profit des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire. Les objectifs de la part respective ne sont pas spécifiés du fait des points de divergence sur le rôle du nucléaire entre les parties de l’alliance.

Le RN prévoit que le nucléaire couvrira 75% des besoins en électricité de la France d’ici 2050, avec la construction de 26 nouveaux réacteurs EPR d’ici 2036 et un moratoire sur certaines énergies renouvelables, en particulier l’éolien.

Renaissance soutient une approche mixte, favorisant à la fois le développement du nucléaire et des énergies renouvelables (avec la construction de 16 EPR d’ici 2036).

Dans son étude sur les « Futurs énergétiques », le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) prévoit que la demande énergétique (toutes énergies confondues) diminue du fait de mesures d’efficacité énergétiques et de sobriété dans les usages (de 1600 Twh à 930 TWh en 2050). Par contre, la production d’électricité devrait s’accroître entre 60% et 90% en passant de 400 Twh aujourd’hui à 645Twh en 2050 dans le scénario central (relocalisation des activités industrielles et l’électrification de la mobilité pourraient chacun représenter 100 TWh supplémentaires en 2050). Cinq des six scénarios exploratoires du futur système énergétique français d’ici 2050 intègrent du nucléaire (maintien du parc existant inclus) ; 3 d’entre eux prévoient la construction de nouvelles centrales, de 13 GW (8 EPR) pour le plus modeste en la matière (scénario N1) à 27 GW (14 EPR + des SMR en complément) dans le scénario le plus ambitieux, et fruit de concertations avec les acteurs de la filière.

A partir de ces éléments, il apparait difficile d’instruire la construction de 20 réacteurs supplémentaires d’ici 20362, sachant que les 6 EPR2 prévus pour 2035 sont déjà confrontés à des pénuries de main-d’œuvre et de compétences. Le Groupement des Industriels Français de l’Energie Nucléaire (Gifen) estime dans un rapport paru en avril 2023 que 100 000 recrutements seraient nécessaires d’ici 2035 pour assurer la construction de 6 EPR2 supplémentaires avec des tensions déjà identifiées dans certains des segments d’activité (notamment, métiers de fondeur, sondeur, chaudronnier).

2 Le Rassemblement National indiquait lors de la campagne des législatives de 2022 vouloir construire 5 paires d’EPR1 dès 2031 et 5 paires d’EPR2 supplémentaires à partir de 2036.

Concernant cet horizon, la seule variable d’ajustement, outre celle de l’extension de la durée de vie des réacteurs existants (qui reste soumis à l’aval des autorités de sûreté et de contrôle), est celle de la dynamique de déploiement des énergies renouvelables sur le territoire.

Le RN souhaite un moratoire puis un démantèlement du parc éolien (mesure 12 du programme de Marine Le Pen de 2022). Le parc éolien a produit en 2021 36,8 TWh, ce qui correspond à 7,8% de la consommation électrique française, et fait de l’éolien la troisième source de production d’électricité. En considérant un prix de 100 € le MWh, le coût du démantèlement du parc éolien pourrait donc être de 4 milliards d’euros par an3.

3 L’institut Montaigne estime la composante d’indemnisation de ce coût à 2,5 Milliards/an, tandis que le RN considère que cela se fera à coût nul puisque effectué au terme de la durée de vie des éoliennes.

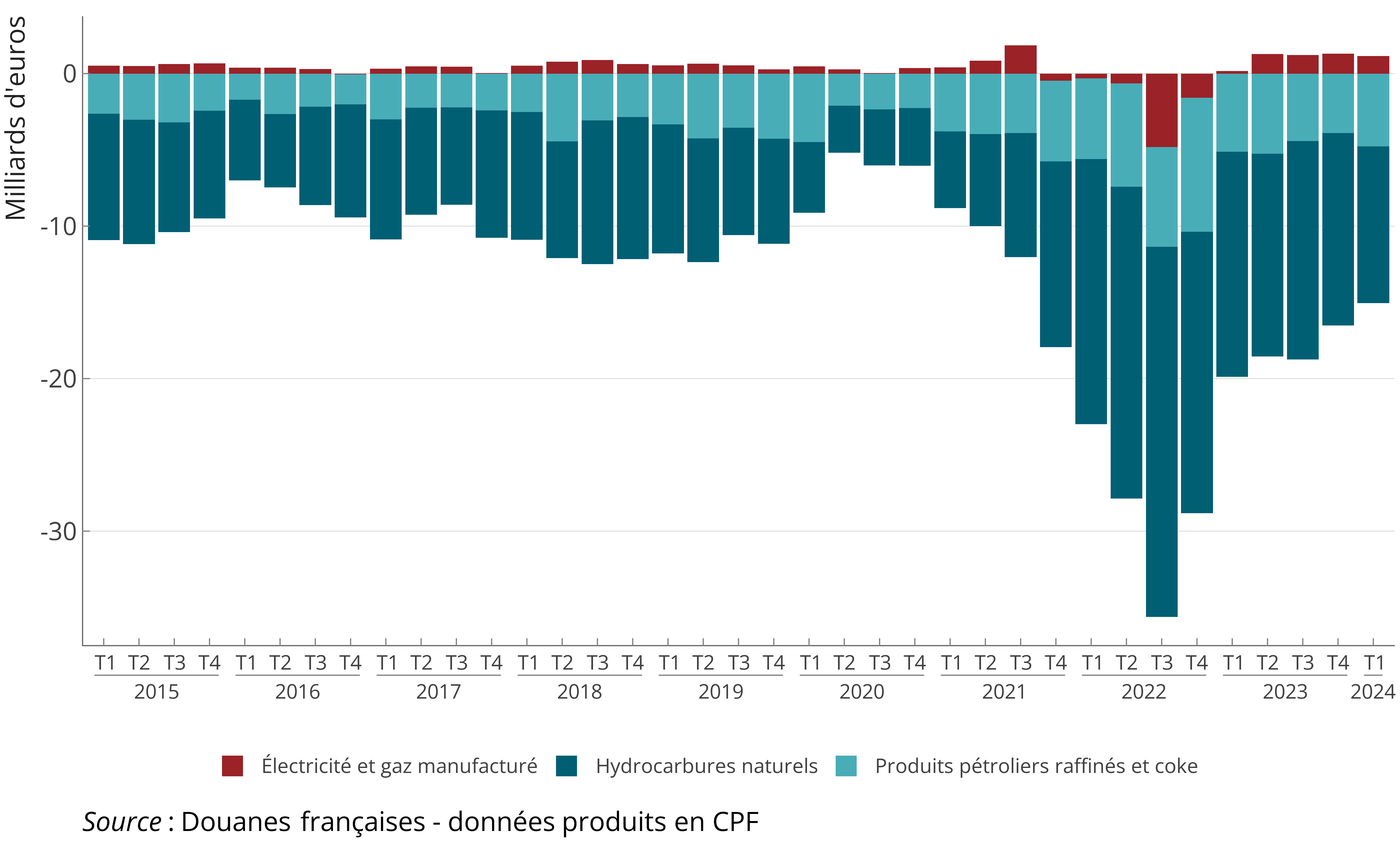

La mise en œuvre d’un moratoire sur l’éolien se traduirait donc vraisemblablement par l’importation accrue d’électricité de nos voisins européens, ce qui contribuerait aussi à accroître notre dépendance énergétique (graphique 1) sur un secteur où la France est historiquement exportatrice nette.

La question du choix de la stratégie énergétique retenue se pose également en des termes économiques avec des technologies concurrentes. Même si des divergences existent entre les études, le critère purement économique ne semble pas conclusif dans la mesure où le coût de production actualisé (LCOE - Levelized Cost of Electricity) des technologies renouvelables, bien qu’inférieur, serait assez proche de celui du nucléaire dans les années à venir (Tableau 1).

Tableau 1: Coûts du nucléaire versus renouvelables

| Technologie | Prix (€/MWh) | Commentaires |

| Nucléaire (EPR2) | 70 / (42-105) | Valeur centrale / intervalle des scénarios (coût complet de production) |

| Nucléaire (historique) | 60,70/ 59,10/ 57,30 | pour les périodes 2026-2030/2031-2035/ 2036-2040 |

| Éolien terrestre | 22 -58 | à horizon 2030 |

| Éolien en mer | 40-60 | à horizon 2030 |

| Solaire | 35-60 | à horizon 2030 |